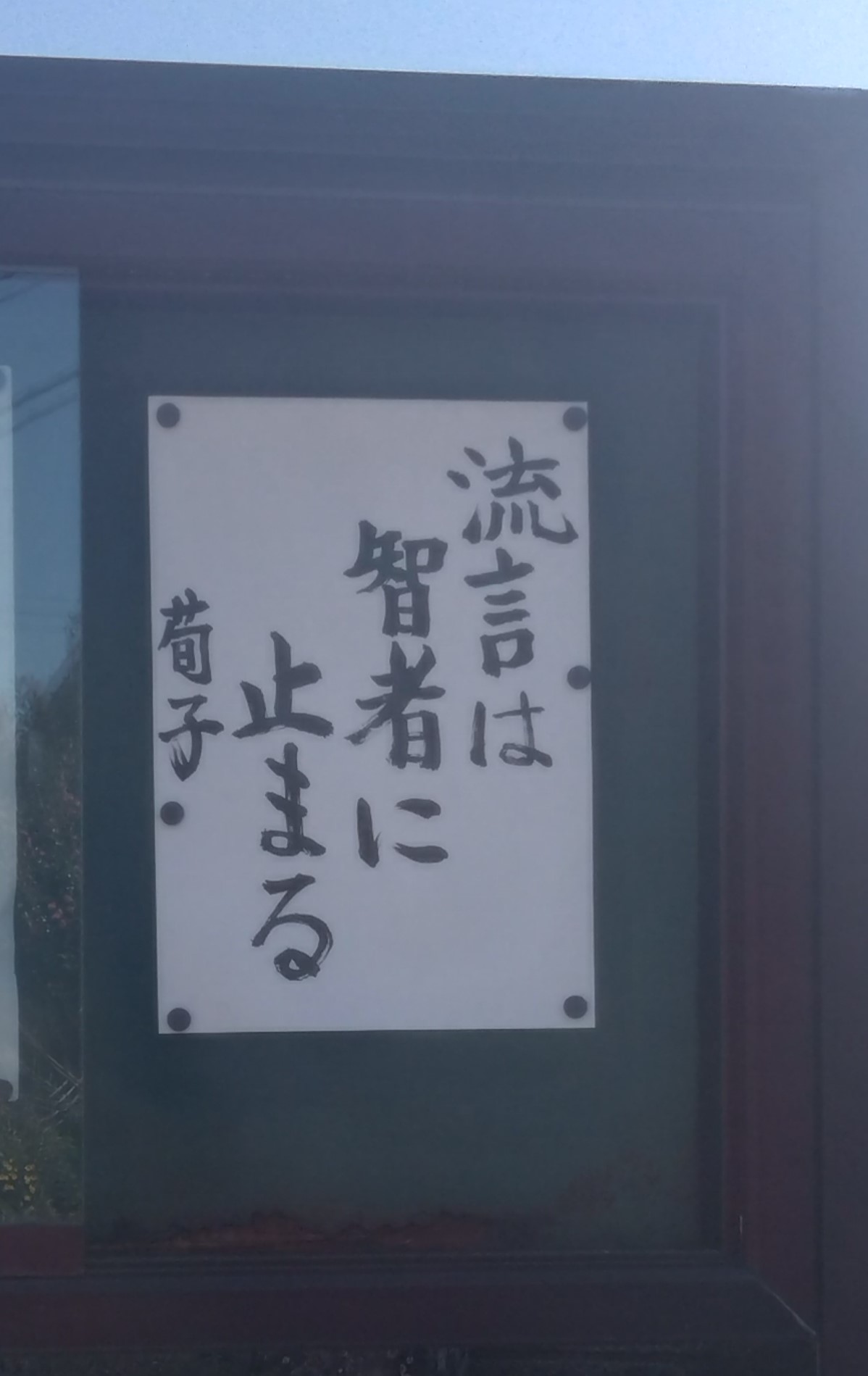

令和5年12月の門前掲示

「流言は智者に止まる 荀子」 中国の思想家・儒学者 荀子 の言葉です。「転がる玉は窪地に入れば止まり、流言は知者に至れば止まる」 道理をわきまえた者は根も葉もない噂や流言を聞いても、それを人に話すような事はしない、という意味です。 仏教には「不妄語戒」(うそいつわりを言ってはいけない) 「不説過戒」(他人の過ちを言いふらしてはいけない)という戒があります。 噂や流言を聞いても、人には言わず、自分のところで止めたいものです。 |

|

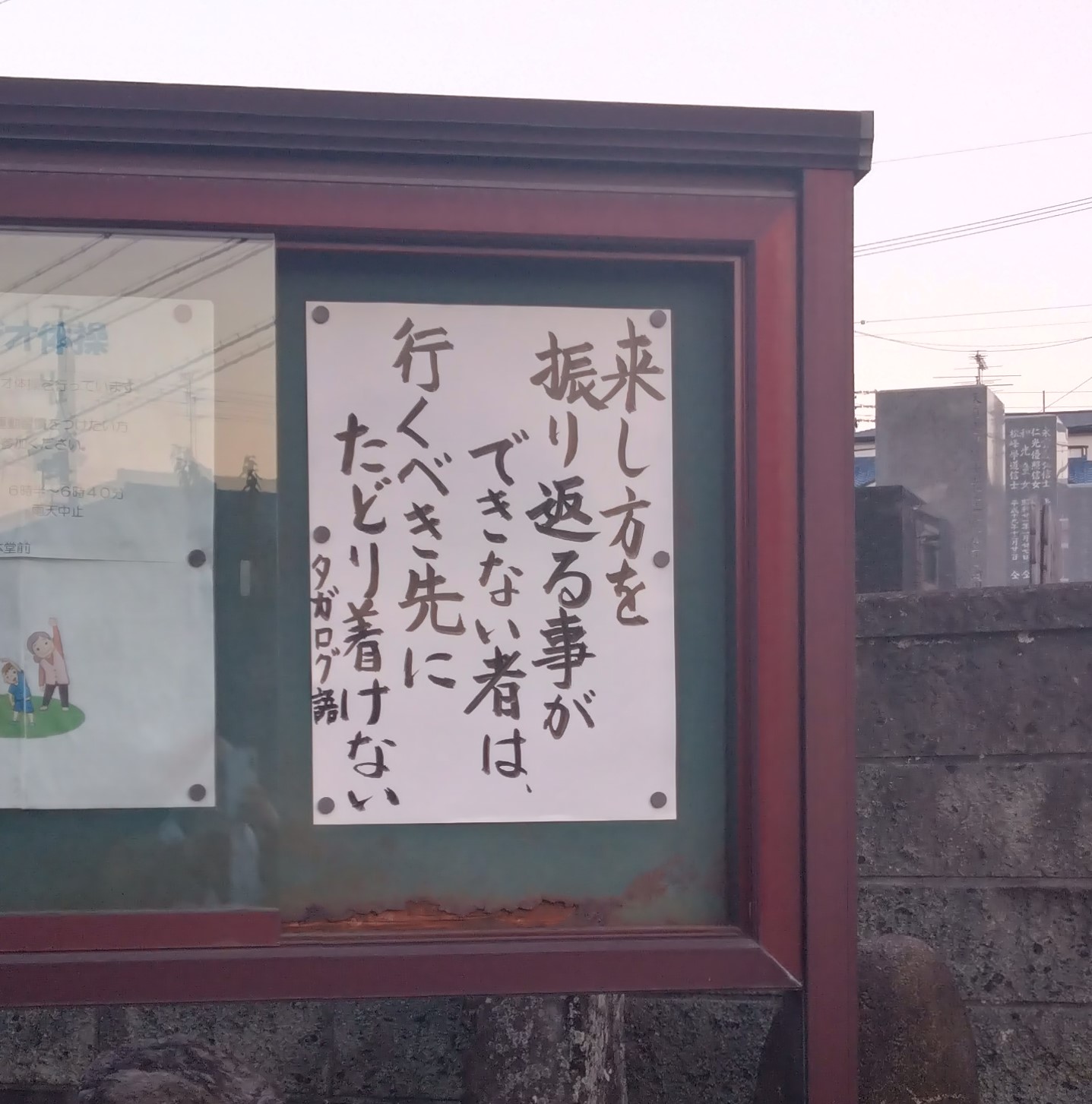

令和5年11月の門前掲示

「来し方を振り返ることができない者は行くべき先にたどり着けない」タガログ語 東京都文京区駒込・六義園のそばにある「東洋文庫」の庭には、アジア各地の名言が書かれた「知恵の小径」があります。 そこには、その言語のまま書かれているようですが、訳したものが本になって発行されています。 私は「東洋文庫」さんには行ったことがありませんが、お土産でこの本をいただいたので、その中からひとつを紹介させていただきました。 「タガログ語」とありますので、フィリピンの言葉ですね。ことわざでしょうか。 いままでどうやってきたかを振り返り、反省し、今後に活かすのは大切なことだと思います。。 仏教では「因果」を説きます。起こった出来事すべてにはしかるべき原因がある、という事です。成功や失敗の経験から学ぶべき事がきっとあるでしょう。原因をつきとめ、それを参考に行動する事は、行きたい道に進む近道になるでしょう。 |

|

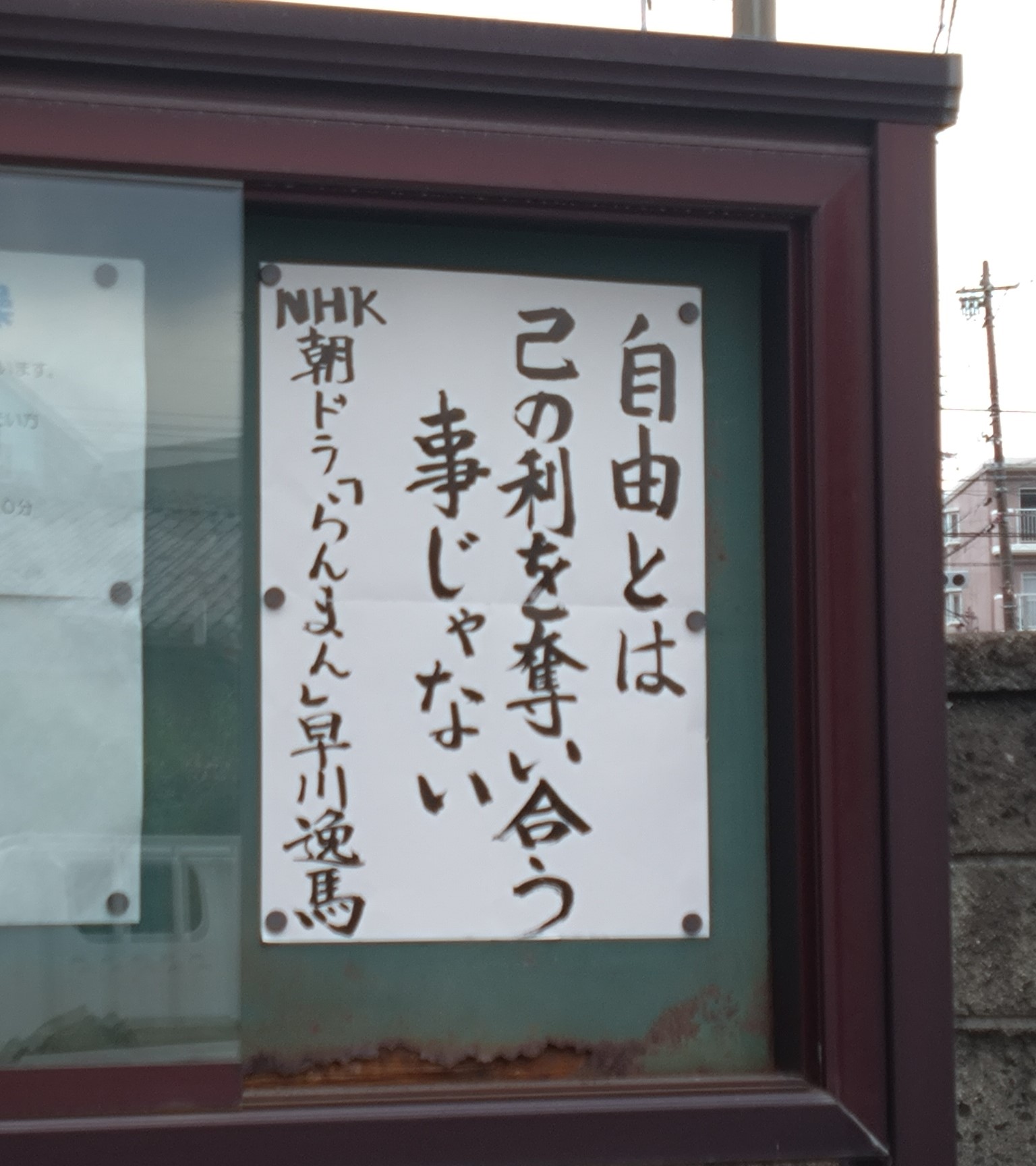

令和5年10月の門前掲示

「自由とは、己の利を奪い合う事じゃない NHK朝ドラ らんまん 早川逸馬」 NHK朝ドラ「らんまん」から。ドラマの中で自由民権運動の活動をしていた早川逸馬という人物の言葉です。 「自由」という言葉は元々仏教用語で、とらわれのない悟りの境地を意味しますが、自由民権運動をしていた人物のセリフですので、政治的な自由を指すのでしょう。 また、このセリフは早川の晩年のセリフですので、早川が目指していた世界の事を言っているのかもしれません。 「己の利を奪い合うことじゃない」という言葉は、在家で曹洞宗の教えを学んだ書家の相田みつをさんの「奪え合えば足りぬ わけ合えばあまる」の言葉にもつながります。奪い合いは、必要以上に欲しくなる気持ちになり、限りがありません。分け合う気持ちを持てば余裕が生まれます。 さらに早川さんは、「それをやったら奪われた側は痛みを忘れんき」と続けます。奪うような行為は相手を傷つけ復讐の気持ちを持たせる事になります。最初から取り合いをしなければ争いにはなりません。 私たちは、奪い合う事をやめ、分け合う気持ちを忘れず生活したいものです。 |

|

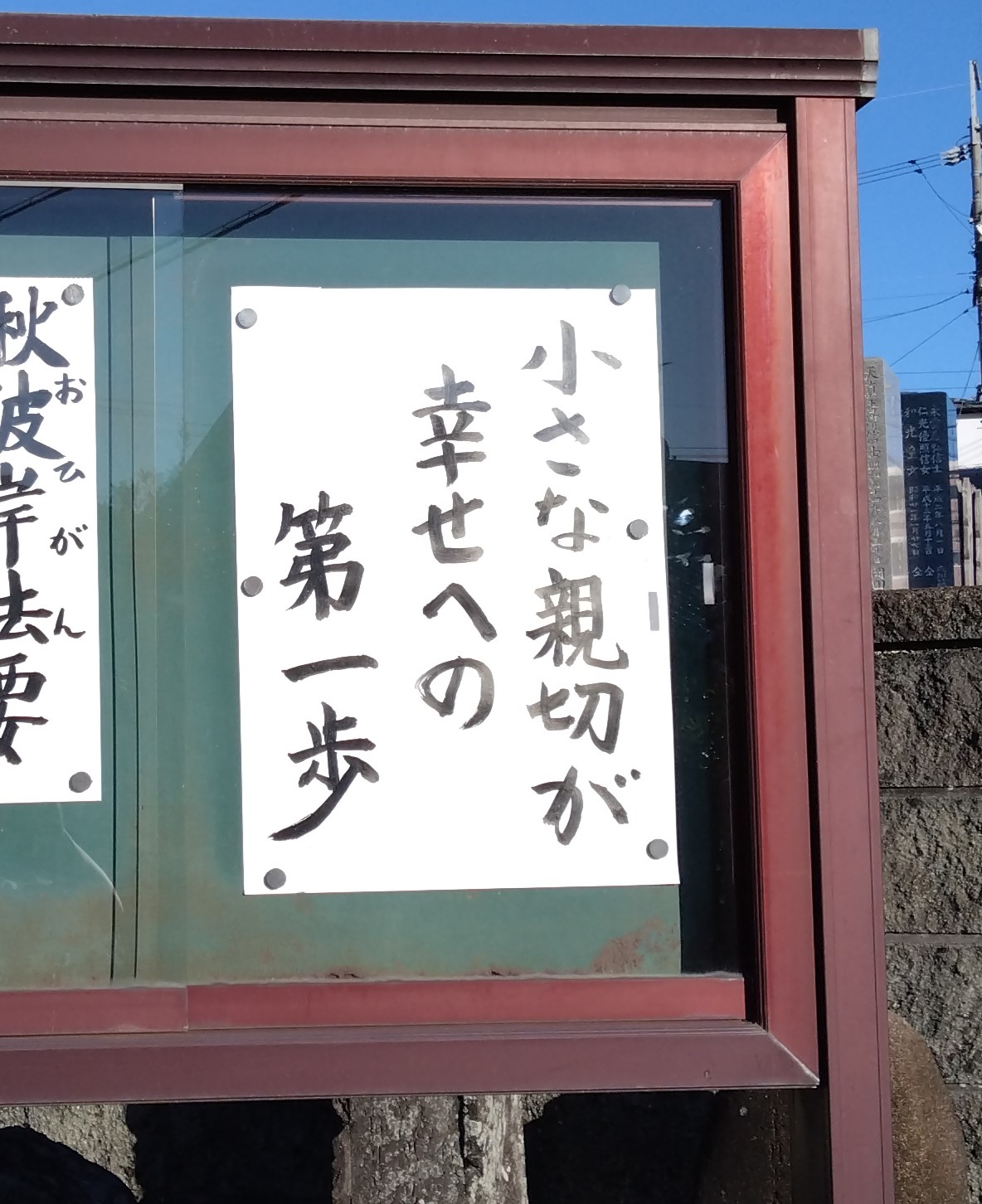

令和5年9月の門前掲示

「小さな親切が幸せへの第一歩」 中国の古典「菜根譚」前集13条に 「経路の窄き処は、一歩を留めて人の行くに与え、滋味濃やかなるものは、三分を減じて人の嗜むに譲る。これはこれ、世を渉る一の極安楽の法なり」 (狭い小道において自分が一歩よけて人に道を譲る。おいしい物は自分の分を三分くらい減らして人に譲る。このようなこころがけが幸せな人生を送る生き方のひとつである) とあります。 また曹洞宗の開祖道元禅師の著書「正法眼蔵 菩提菩提薩埵四摂法」に 「利侘をさきとせば、みずからが利、はぶかれぬべしと。しかにはあらざるなり。利行は一法なり、あまねく自侘を利するなり」 (「他人の利益を優先すれば、自分の利益が損なわれてしまう」と考えがちであるが。そうではない。利行(親切な行い)は仏法の一つであり、広く自他ともに利益をえるものである) と示されています。 他人への親切行為は、一見自分の利益が失われるように思いますが、そんな事はないのです。まわりまわって自分の所に、自分の周囲に幸せが回ってくるものです。 親切をすると気持ちが良いものですよね。道を譲るなど小さな親切でもいいので、是非行いたいものです。 |

|

令和5年8月の門前掲示

「三日坊主なら、五日目にもう一回」 学生のみなさんは夏休みが始まりましたね。夏休みの宿題の進み具合はどうでしょうか。私が小学生の頃は、夏休みの宿題をためてしまって、最終日にあわてて片付けたものでした。 さて、今月の言葉は「三日坊主なら、五日目にもう一回」です。 「三日坊主」とは、一人前の僧侶(坊主)になることを志す修行僧が、三日ほどたって脱落してしまう様子から、『三日坊主』といわれるようになったとされています。 僧侶の修行は過酷であり、中途半端な気持ちでは続けられません。たとえ意気込んで出家したとしても、しばらく経過したらやめてしまう人も出てくることを指した言葉です。 尚、『坊主』という言葉は、お坊さん(僧侶)の事ですが、お坊さんに対し「坊主」と呼ぶのは乱暴な言葉遣いですので使わないように気をつけてください。 以下は経営コンサルタントの石原明さんの言葉です。 「三日坊主は、決して悪いことではありません。三日坊主が悪かったのは、五日目にもう一回やろうとしなかったからです。三日坊主を一年間やると、たいへんな成果が上がります。一年間の四分の三の期間、努力したということなのです。「今回はできなかった」と、いうのはごく普通のこと。もう一回、挑戦してみればいいのです。 人には誰しも波があります。バイオリズムという言葉で表現されますが、毎日頑張る、毎日元気でいることは、まず不可能です。疲れる日だってあるのです。そういうときは気分転換をしましょう。そうして、次の日からまた続ければいいのです。失敗してもあきらめないで続けた人が、成果を上げるのです。 」 3日やって、4日目休んでしまったら、5日目にもう一回チャレンジすればいいのです。今年は宿題をため込まずに新学期を迎えたいものです。 仏教伝道協会主催「輝け!お寺の掲示板大賞2023」仏教伝道協会賞 受賞 |

|

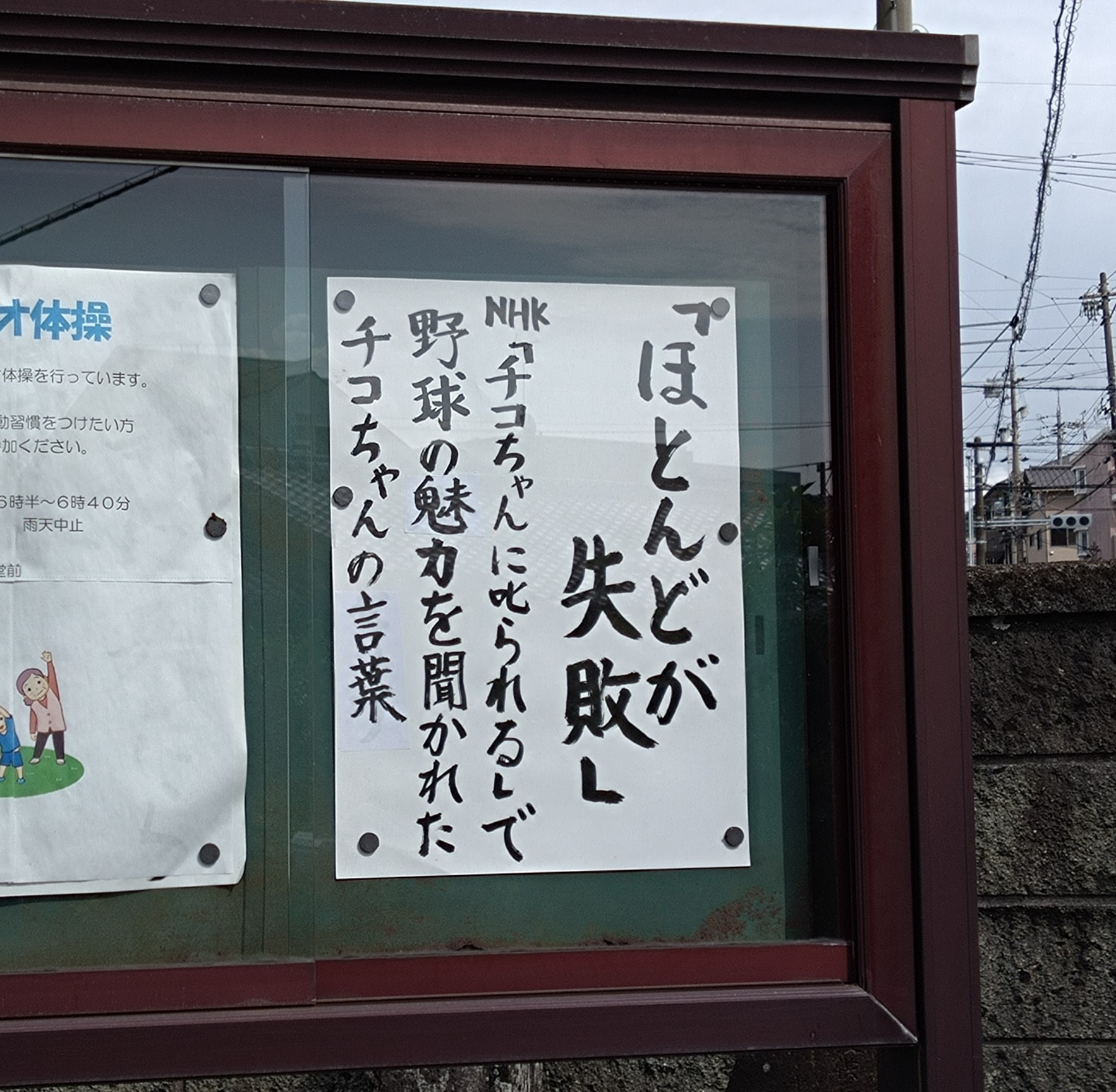

令和5年7月の門前掲示

「ほとんどが失敗」 NHK「チコちゃんに叱られる」で、野球の魅力を聞かれたチコちゃんの言葉 NHKに「チコちゃんに叱られる」という番組があり、5歳の女の子チコちゃん(CGのキャラクター。声はお笑いタレントの木村祐一さん)が、日常の疑問をMCの岡村隆史とゲストの大人たちに問いかけるというバラエティー番組なのですが、その中で、野球に関する疑問についての話題が出ました。コーナーの最後に「チコちゃんにとって野球のおもしろさ、魅力は何?」と聞かれた時、チコちゃんは、「ほとんどが失敗」と答えていました。 仏教は「苦」の教えだ、と言われます。「苦」とは「思い通りにならないこと」という意味で、この「思い通りにいかない=苦」を「滅」するにはどうすればいいのかを示す教えです。このときの「滅」とは「コントロール」という意味です。「思い通りになならい気持ちをいかにコントロールできるか」を示すのが仏教の教えの基本のひとつになっていると思います。 今月の「野球の魅力は、ほとんどが失敗」という言葉は、「なかなか思い通りにいかない野球」を「魅力」とし楽しんでいる所が、「思い通りに行かない=苦」を「コントロール=滅」するための良い言葉だと思いました。 野球ばかりでなく、仕事も勉強も、人生そのものも、思い通りになる事はほとんどありません。「ほとんどが失敗」。それでいいのだと思います。是非「失敗」を仕事の勉強の、人生の魅力としてはいかがでしょう。またほとんどが失敗だからこそうまくいった時の喜びが大きいものだと思います。 |

|

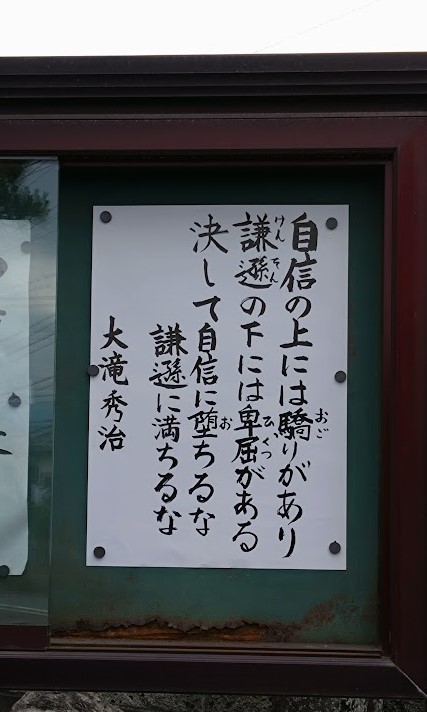

令和5年6月の門前掲示

「自信の上には驕りがあり 謙遜の下には卑屈がある 決して自信に堕ちるな 謙遜に満ちるな 大滝秀治」 俳優の大滝秀治(ひでじ)さんの言葉です。 自信満々で思い上がるような態度を取るな、かといって過剰に卑屈になってもいけない、という事を言っているのだと思います。 (「自信に堕ちるな」「謙遜に満ちるな」とは良い表現だなぁと思いました) この言葉を聞いて思い出したのが、仏教の「慢(まん)」という言葉です。 他人と比較して思い上がることをいい、煩悩のひとつとされます。 自信を持って行動することは大切ですが、あまりに自信満々になり、他人をあなどり、思い上がった態度を取るのはよくありません。 また、他人と比較して自分が劣っていると過剰に卑下することも「慢=思い上がった態度」とされます。へりくだり他人を立てる謙遜の気持ちは大切ですが、それが過ぎると、自分をいやしめる事になります。 「慢」の考えの大切な所は「他人と比べない」という事だと思います。わたしたちは、つい他人と比較し、「優れている」「劣っている」と決めつけてしまいがちですが、他者との比較は無意味です。そのような他者と比べる考え方は捨ててしまった方が、楽に生きられると思います。 |

|

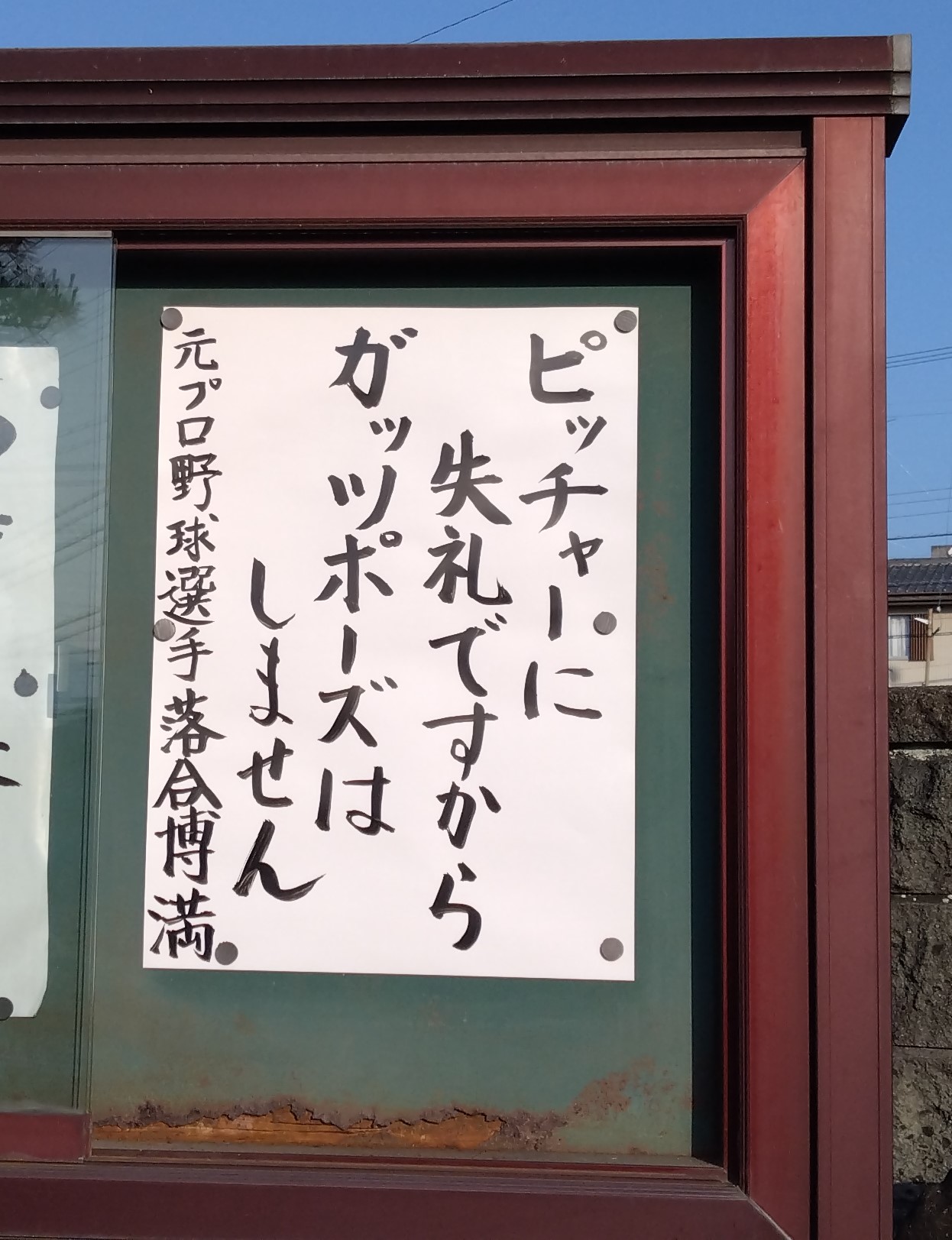

令和5年5月の門前掲示

「ピッチャーに失礼ですからガッツポーズはしません 落合博満」 4月11日は「ガッツポーズの日」でした。これは、昭和49年の4月11日に、ボクシングの試合でガッツ石松がKO勝ちし、その時とったポーズをマスコミが「ガッツポーズ」と名付け、日本中に広まったことからとされています。 実は「ガッツポーズ」というポーズと言葉はそれ以前からあり、昭和47年には、ボウリングでストライクを取ったときに取るポーズを「ガッツポーズ」と呼ぶ記事が掲載されているそうです。 「ガッツポーズ」の起源はさておき、元プロ野球選手の落合博満さんは、ガッツポーズをしない事で有名だったそうです。 その理由は「相手ピッチャーに失礼だからガッツポーズをしない」との事でした。 相手を思いやり失礼だからガッツポーズをしないという考え方は立派だと思いました。 仏教には「同事」という教えがあります。「相手の立場に立って考える」という事です。私たちはつい、自分がよければそれで良いと考えてしまいがちですが、相手の気持ちをよく考えて行動したいものです。 尚1994年、スランプだった落合選手がピンチの中で決勝ホームランを打った後に思わずガッツポーズをしたともされていますが、本人は直後のインタビューで否定しており、それが上記の言葉です。 |

|

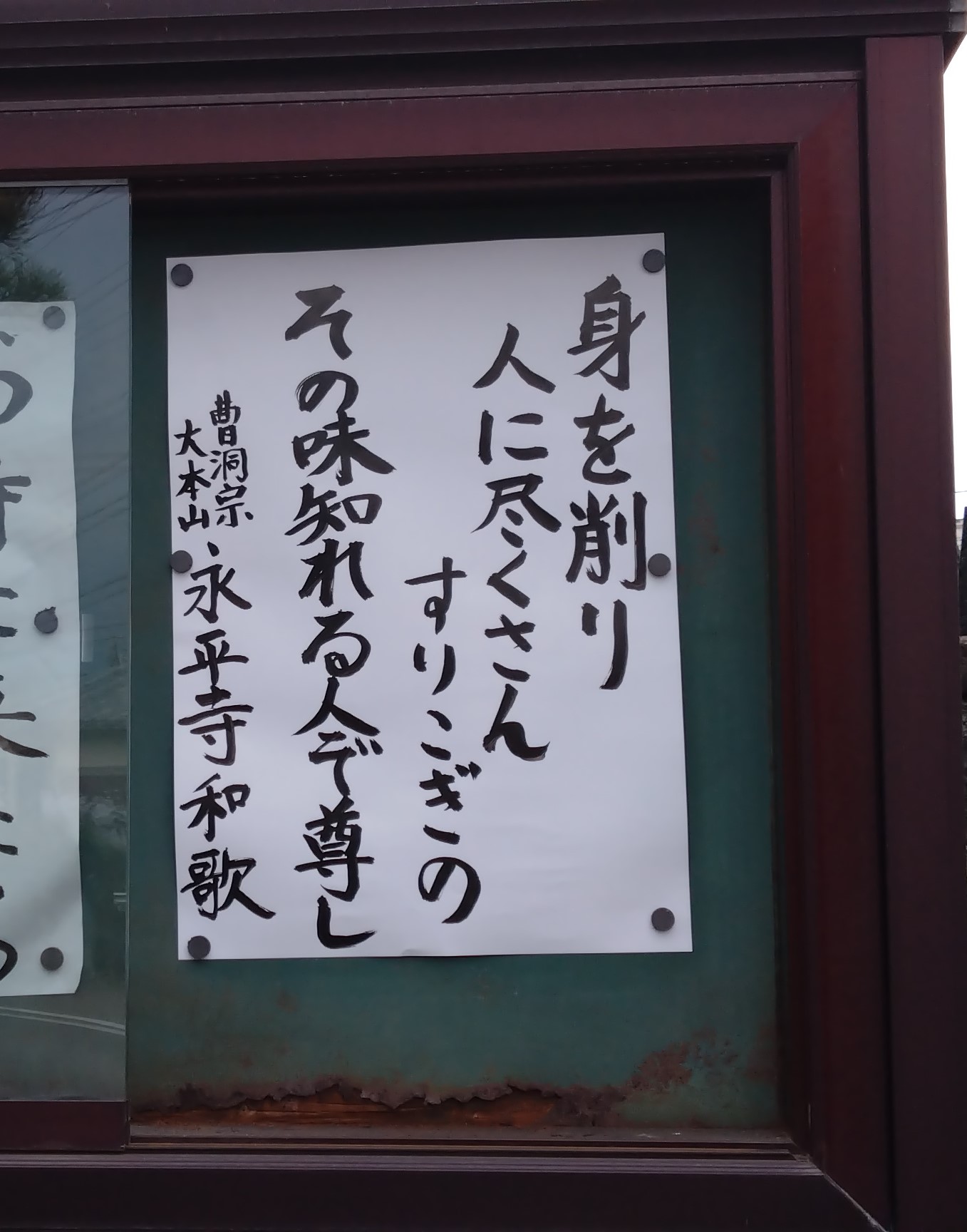

令和5年4月の門前掲示

「身を削り 人に尽くさん すりこぎの その味知れる 人ぞ尊し」 令和5年(2023)3月に開催されたWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)は日本が優勝し、その試合内容もドラマチックで感動的なものでしたね。 この試合の中で、日本の選手が、両手を握り雑巾を絞るような仕草をする動作をしていました。 これは「ペッパーミルパフォーマンス」という動作で、ペッパーミル(コショウ挽き)でコショウを挽く様子を表しており、「小さな事をコツコツと粘り抜こう」という意味が込められているそうです。「粘り強い」は英語で"grind"というそうで、コショウを挽く事も"grind"なので、それにかけたものなのでしょう。この動作は、アメリカメジャーリーグのナショナルリーグのセントルイス・カージナルスでプレイしているラーズ・ヌートバー選手がチームで使っていたパフォーマンスでしたが、それを大谷選手が真似したのがはじまりのようです。ヌートバー選手はアメリカ国籍ですが、母親が日本人ということで日本代表として出場しました。このヌートバー選手の「部外者」感を払拭するために大谷選手が仕組んだのではないかと想像しています。 ちなみに「小さな事をコツコツと」というのは、仏教の「精進」の考えにもつながりますね。 前置きが長くなりましたが、"grind"=「挽く・すりつぶす」で私が思いつくのが、今月のこの言葉です。 永平寺を拝観しますと、大庫院(だいくいん。台所)前に、全長4mもの「すりこぎ」がかけられており(実は1902年に仏殿建立の際地突棒として使用したものを後に先端部を丸めてすりこぎ状にしたもの)、拝観説明の僧侶がこの和歌を詠みます。この和歌は曹洞宗の開祖道元禅師の作という説もありますが、出典不明です。 意味としては、食事を作ってくれる人への感謝を大切にしましょう、という事だと思います。すりこぎ(料理を作っている人)を褒めるのではなく、感謝できる人こそが尊いと示しています。 私たちは、様々な人たちが一生懸命働いているおかげで生活することができます。そのことを忘れず感謝したいものです。 |

|

令和5年3月の門前掲示

「何でもない日が 思い出になる」 明治安田生命のCMで使われていた言葉です。小田和正さんの歌に合わせてありふれた日常を切り取った写真が映る、あのCMです。 「また今日もこれか」と思っていたような事が、ある日を境に急にできなくなってしまうような経験は、どなたにもあると思います。 私には大きく成長した子供がいますが、「最後にこの子と手をつないで歩いたのはいつだったのかなぁ」とか、「最後に家族全員でそろって食事をしたのはいつだっただろう」などと考えても思い出せない事が多いものです。私の親やきょうだいについても同じです。学生時代に毎日のように会っていた友人とも、今は年賀状だけだったり連絡がつかなくなったりという事もありますよね。もっと家族や友人との時間を大切に過ごせたらよかったなと思います。 今月は卒業の時期でもあり、「何でもない日が思い出になる」という事を実感する時期でもありますね。 禅語に「日日是好日」(にちにちこれこうにち)という言葉があります。どのような日であっても、それはかけがえのない大切な日である、という意味です。毎日毎日を大切にしたいものです。 |

|

令和5年2月の門前掲示

「朝 起きたら 汚れていなくても 顔を洗う」 朝起きて顔を洗う習慣は、今の日本ではだれもが当たり前のようにしていると思いますが、日本でこの習慣を勧めたのは、曹洞宗の開祖道元禅師だったといわれています。 曹洞宗の開祖、道元禅師は、「正法眼蔵 洗面」の中で 「ただ垢膩をのぞくのみにあらず、仏祖の命脈なり。いはく、もしおもてをあらはざれば、礼をうけ他を礼する、ともに罪あり」 ((顔を洗うということは、)ただ垢を除き脂を除くというばかりでなく、真理を体得した諸先輩の生命である。たとえば、もし(まだ)顔を洗っていなければ、(自分が)礼拝を受けたり自分以外の者を礼拝することは、宗教上避難の対象となる)と示されています。 顔が汚れていなくても、顔を洗うのは、修行のひとつであり、相手に対する礼儀である、ということだと思います。 寒い日が続き、顔を洗うのもおろそかになりがちですが、洗面は修行であり、相手に対する礼儀と心得て、丁寧におこないたいものです。顔を洗うとすっきりしますしね。 |

|

令和5年1月の門前掲示

「弟子に準備ができた時、 師が現れる」 チベットの格言 チベットの格言です。 例えば、私たちが自分の夢を叶えるために「すごい先生に会いたい!」と願っているとしましょう。 自分がその夢に向かって努力しているならば、その機が熟したとき(準備ができた時)にその先生が現れる、というのです。 逆に素晴らしい先生に出会ったとしても、自分の準備ができていなかったら、その人が先生だと気がつかずに素通りしてしまいせっかくのチャンスを逃してしまうかもしれません。だとすると、私たちはいつでも準備ができているという状態でいたいですね。 学びの師ばかりでなく、友人や異性などとの出会いも、常に自分を磨き、アンテナを高く張ることで、そのチャンスが広がるものと思います。 新年を迎えました。夢に向かって、素晴らしい師や仲間と出会えるために、常に準備をしておきたいものです。 DIAMOND online で解説をいただきました。 https://diamond.jp/articles/-/330974 |

|