令和 8年 2月の展示

| 写真 | 読み方 | 意味・いわれなど | 作者紹介 | 備考 |

| (涅槃図) | 涅槃図とは、お釈迦さまが入滅(お亡くなりになる事)した時の様子を描いたものです。 お釈迦さまが入滅されたことを「涅槃に入る」ということから、この絵を涅槃図といいます。 曹洞宗の多くの寺院では、お釈迦さまが入滅したとされる2月15日に合わせて涅槃図を飾り、お釈迦さまを偲ぶ法要「涅槃会」を執り行います。 |

毎年2月展示 | ||

| 駿府城周辺地図 | 徳川家康駿府城在城当時の駿府絵図 久能山東照宮蔵の写 |

R08.01~03 客殿 | ||

|

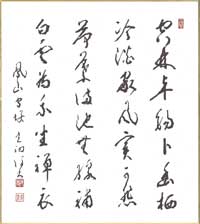

大智禅師 「鳳山山居(7)」 空林卓錫卜幽栖 冷淡家風実可非 荷葉満池無線補 白雲為我坐禪衣 |

楢崎一光(1918~1996) 瑞応寺29世 聖護寺中興3世 |

R03.07 寺務室 R08.02 寺務室 |

|

| H30.7 本堂 R08.01 新庫裏 |

過去の展示

掛軸

色紙

扁額・柱聯